क्या यूनिफार्म सिविल कोड के बूते चुनाव लड़ेगी BJP:मुस्लिमों की 4 शादियां, ईसाइयों में संपत्ति बंटवारा; ये कानून है क्या?

14 जून को 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया को शुरू किया है। इसके तहत आम लोगों, संस्थानों और धार्मिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया है।

वहीं, लॉ कमीशन की अपील पर कांग्रेस ने कहा है कि 2018 में 21वें लॉ कमीशन ने कहा है कि देश में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले लॉ कमीशन की अपील राजनीति से प्रेरित है।

आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? क्यों इस पर देशभर में बहस छिड़ी है? क्या यह कानून बन पाएगा? एक्सप्लेनर में 10 सवालों के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं…

सवाल 1: यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या?

जवाब: आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं। क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मार-पीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट, प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है।

यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान, इस बात से FIR, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता।

सिविल कानून में सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो या पति-पत्नी के बीच कोई मसला हो या किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो।

ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानूनों में परंपरा, रीति-रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है।

शादी-ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग-अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति-रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग-अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पसर्नल लॉ भी कहते हैं।

जैसे- मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है। वहीं, हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ हैं।

इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो।

जैसे- पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है।

सवाल 2: यूनिफॉर्म सिविल कोड के 10 चैप्टर में कौन-कौन सी बातें हो सकती हैं?

जवाब: भारत में सिविल से जुड़े कानून को आसान बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को 10 हिस्से यानी चैप्टर में बांटा जा सकता है। इनमें इस तरह के नियम और कानून हो सकते हैं…

चैप्टर 1: शादी की उम्र को लेकर नियम

चैप्टर 2: तलाक के आधार से जुड़े नियम

चैप्टर 3: तलाक से जुड़े प्रोसीजर

चैप्टर 4: मेंटेनेंस तय करने के आधार

चैप्टर 5: मेंटेनेंस देने का प्रोसीजर

चैप्टर 6: गोद लेने का आधार

चैप्टर 7: गोद लेने का प्रोसीजर

चैप्टर 8: उत्तराधिकार और विरासत के नियम

चैप्टर 9: पति और पत्नियों की संख्या

चैप्टर 10: परिवार नियोजन से जुड़े नियम

सवाल 3: यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले कब उठा?

जवाब: 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देशभर में एक सामान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी।

1941 में बीएन राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई।

आजादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आजादी दिलाना था।

जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो वो इसके लिए तैयार हो गए।

हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों ने उनका विरोध कर दिया। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया।

जो कानून बने वो इस तरह से हैं-

1. हिंदू मैरिज एक्ट 1955

2. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956

3. हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956

4. हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956

अब हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति का अधिकार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया। पुरुषों की एक से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला।

राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं के हक के लिए कानून बनाना है, तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों? सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है।

सवाल 4: यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से इतना विरोध क्यों है?

जवाब: यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए शादी-ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है।

मुस्लिम जानकारों के मुताबिक, शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगम्बर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है।

लिहाजा, यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आजादी धीरे-धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है।

सवाल 5: देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है?

जवाब: संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग- 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति-निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि ‘राज्य, देशभर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा।’

हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है।

सवाल 6: नवंबर 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किरोड़ी लाल मीणा ने जो बिल पेश किया, उसे प्राइवेट बिल क्यों कहते हैं?

जवाब: राज्यसभा या लोकसभा में दो तरह से कोई बिल पेश किया जा सकता है। एक सरकारी बिल यानी पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल। सरकारी बिल सरकार का कोई मंत्री पेश करता है। यह सरकार के एजेंडे में शामिल होता है।

जबकि प्राइवेट मेंबर बिल सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो मंत्री नहीं हो, पेश कर सकता है। भले ही वो सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हो। यही वजह है कि नवंबर 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा गया था।

सवाल 7: यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्राइवेट बिल पेश करने का प्रोसेस और मायने क्या है?

जवाब: सरकारी बिल किसी भी दिन सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने से पहले सांसद को प्राइवेट मेंबर बिल का ड्राफ्ट तैयार करना होता है। उन्हें कम से कम एक महीने का नोटिस सदन सचिवालय को देना होता है।

सदन सचिवालय जांच करता है कि बिल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। जांच के बाद वह इसे लिस्ट करता है।

प्राइवेट बिल को मंजूर करने या ना खारिज करने का फैसला लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन का होता है। बिल मंजूर हो जाने के बाद सदन में उस पर चर्चा होती है। इसके बाद उस पर वोटिंग होती है। अगर बिल दोनों सदनों से बहुमत से पास हो जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून बन जाता है।

1952 के बाद अब तक हजारों प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए। इनमें से सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून का रूप ले सके। सुप्रीम कोर्ट (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक- 1968, आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल था जो 1970 में कानून बना।

इसके बाद कोई भी प्राइवेट बिल दोनों सदनों से पास नहीं हो सका है। 16वीं लोकसभा यानी 2014-2019 के बीच 999 प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन चर्चा सिर्फ 10% बिलों पर ही हो सकी।

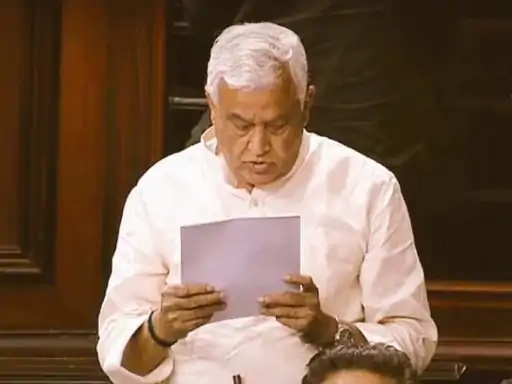

ये 24 नवंबर 2022 की तस्वीर है। जब किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था।

सवाल 8: किरोड़ी लाल मीणा BJP सांसद हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर इस विधेयक को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में क्यों पेश किया गया था?

जवाब: CSDS के प्रोफेसर और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय दुबे बताते हैं, ‘सरकार ने इस बिल के जरिए एक तरह से लिटमस टेस्ट किया था, क्योंकि इसे लागू कराना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि इससे सिर्फ अल्पसंख्यक प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हिंदू भी प्रभावित हो सकते हैं। उनकी तरफ से भी विरोध हो सकता है। इसलिए सरकार बिल को लेकर बाकी पार्टियों का स्टैंड, देश का मूड और साधु-संतों का मूड जानना चाहती है।’

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई कहते हैं, ‘इसके पीछे कानूनी और राजनीतिक दोनों ही पहलू हैं। भले ही BJP शासित राज्य इसे लागू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसे स्टेट लेवल पर लागू करना मुमकिन नहीं है।

ये जब भी लागू होगा, केंद्र सरकार के लेवल पर ही होगा और उसके लिए भी इसे लागू करना आसान नहीं होगा। लिहाजा वो ये देखना चाहती है कि किस लेवल पर इसका विरोध होता है।

दूसरी तरफ BJP इसके बहाने हिंदू-मुस्लिम पोलराइजेशन की कोशिश में भी जुटी है। वो चाहती है कि कोई इसका विरोध करे, विवादित कमेंट करे, ताकि आने वाले चुनावों में इसे बड़े लेवल पर मुद्दा बनाया जा सके।’

दरअसल, CAA और NRC पर सरकार घिर गई थी। दिल्ली सहित कुछ शहरों में दंगे भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि हम अभी NRC लागू नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार खुद बिल लेकर आती तो विवाद और विरोध के बीच दोनों सदनों से बिल को पास कराना उसके लिए नाक का सवाल हो जाता। इसलिए BJP सांसद ने इसे प्राइवेट बिल के रूप में पेश किया था, ताकि बिल पास न भी हो, तो सरकार की किरकिरी नहीं होगी।

सवाल 9: BJP का यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर क्या स्टैंड है?

जवाब: बीते दिनों एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, ‘जब से हमारी पार्टी बनी है, तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा मुद्दा रहा है। इसी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी।

एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है, जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात न की हो। पंथ निरपेक्ष देश में कानून का आधार धर्म नहीं हो सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा कि जब कभी भी अनुकूलता हो देश के विधान मंडलों और संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए।’

एक दूसरे इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पैनल बना है।

दूसरे राज्य भी इसको लेकर प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है कई राज्य स्वयं ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। इसके बाद भी अगर 2024 तक यह लागू नहीं होता है, तो हम वापस सत्ता में लौटने के बाद इसे देशभर में लागू कर देंगे।’

सदन के लास्ट सेशन के दौरान पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था, ‘फिलहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार का कोई प्लान नहीं है। हालांकि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 44 के तहत उन्हें इसको लेकर कानून बनाने का अधिकार है।’

इसी महीने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पिछले महीने संविधान दिवस के मौके पर कहा था कि कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिज विज ने कहा है कि जिन प्रदेशों में समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना पर काम हो रहा है, उनसे हम सुझाव ले रहे हैं।

सवाल 10: दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ है क्या?

जवाब: अभी देश में गोवा ही अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। इसके बाद भी वहां ये कानून लागू रहा।

अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सउदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है।

इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग फैमिली लॉ हैं।

अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में छूट है।

Add Comment